ペットのための安全対策

住まいの安全対策

地震が起こったときに家具が倒れてくると飼い主もペットも危険です。特に猫は家具の上に乗っていることが多いです。転倒・落下防止のために固定しましょう。

また、ペットが普段いる場所のそばには転倒や落下の恐れがある家具を置かないようにしましょう。

避難場所と避難方法の確認

お住いの自治体の防災マップなどで避難所の場所と経路を確認しておきましょう。リードやキャリーなどペットを連れていく方法も考えておきましょう。

ペットと一緒に避難できるの?

多くの自治体ではペットと同行避難することができます。

同行避難とは、避難所までの避難行動(行為)のことをいいます

避難所で、ペットが人と同じスペースですごすことなどの「同伴避難」を指すものではありません

きし動物病院の近隣の自治体では、屋内は人のみで、屋外のテントや倉庫などがペットの避難スペースとなるようです。

自治体ごとに避難所のルールがありますので、まずはお住まいの自治体のホームページで確認してください。

災害に備えてやっておくこと

普段からしつけや健康管理をこころがけておくと速やかに避難でき、避難時のストレスも軽減できます。

しつけや健康管理は災害時だけでなく、普段の生活にも役立ちます。飼い主が責任を持って行いましょう。

他人や他の動物を怖がらない

避難所では多くの人・動物が集まりますので、興奮して吠えたり、逃げ出すこともあり得ます。普段から慣れさせておくことでトラブルの予防になります。

キャリーやケージを嫌がらない

キャリーやケージに慣らしておくと「早く避難したいのに、キャリーに入ってくれない」というようなことも避けられます。

また、避難所ではキャリ―やケージで長時間過ごすことになります。落ち着いて過ごせる場所にしておくことでストレスが軽減できます。

いつでも入れるように扉をあけて部屋に置いておくのがおすすめです。

排泄が決まった場所でできる

ペットシーツやトイレの箱など決まった場所でできるようにしておけば、掃除もしやすく、衛生的にも良いです。

犬の場合は災害時だけでなく、雨で散歩に行けない時にも役立ちます。

健康管理

避難所では多くの動物が集まることになります。感染症を蔓延させないために各種ワクチンの接種や、ノミ・ダニ、寄生虫の駆除をしておきましょう。

犬は狂犬病予防法において年に1回狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。予防注射を受けていないと、避難所で受け入れてもらえない場合があります。

迷子対策

突然の災害に驚いて逃げ出してしまったり、飼い主が離れた場所にいるときに被災する可能性もあります。

東日本大震災では、飼い主不明として動物保護施設に

はぐれてしまった時のためにマイクロチップの装着や、迷子札をつけましょう。犬の場合は鑑札と狂犬病注射済票を必ずつけるようにしてください。

ペットのための防災用品

人の防災用品と一緒にペットのための防災用品も準備しましょう。非常用のリュックにまとめて取り出しやすい場所に保管しておくことも大切です。

- フード(最低5日分できれば7日分)

- 水(最低5日分できれば7日分)

1日分は体重1kgにつき60~70mlを目安にしてください

硬度の高いミネラルウォーターは結石予防の為に避けましょう - 常備薬・療法食

- 食器

- トイレ用品(ペットシーツ、排泄物用ビニール袋、トイレ用の箱など)

- キャリーバッグ・ケージ

同行避難をするために必須の所もあります - 首輪・リードやハーネス(伸びないもの)

- 洗濯ネット(猫の場合)

- タオル・ブランケット

キャリーにかけて暗くしたり、落ち着かせるために使えます

ペットや飼い主のにおいをつけておくと良いでしょう - ペット情報カード

ペット情報カードをつくろう!

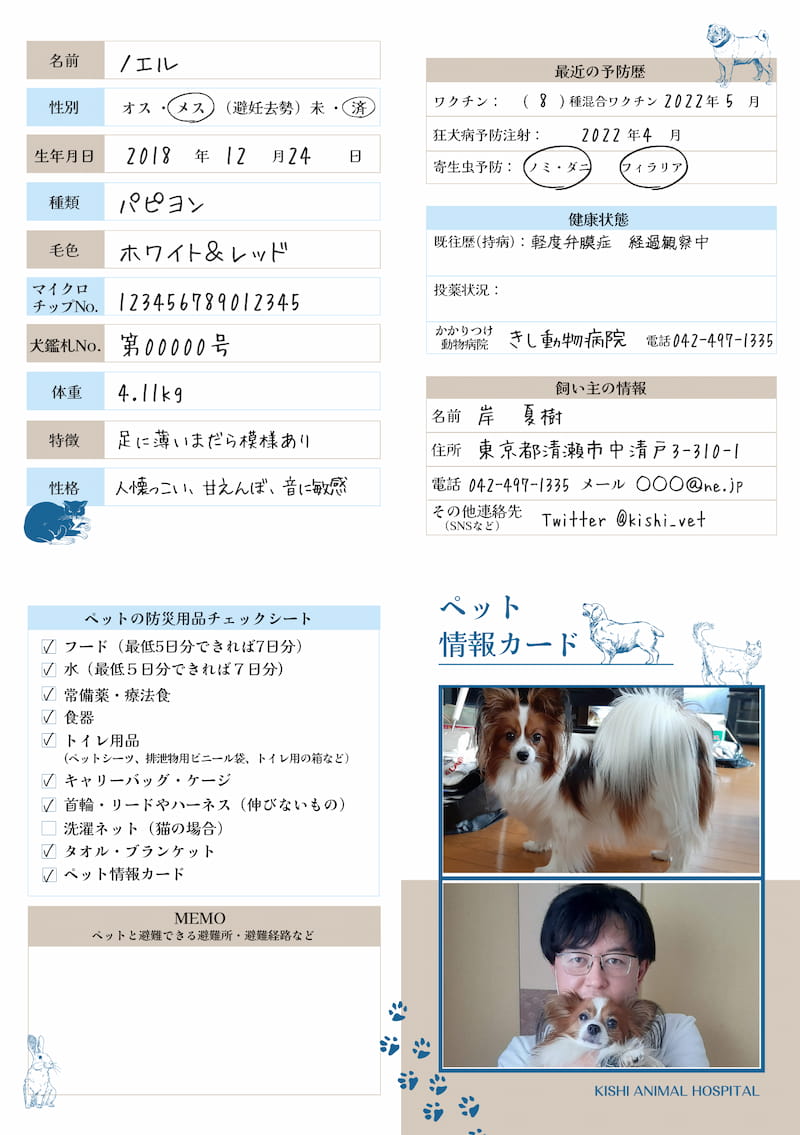

ペット情報カードとは?

ペットの名前や種類・体重・既往歴・飼い主の情報などを記入したものです。

ペットとはぐれてしまったり、避難所やシェルターに預けるときにペットの情報をわかりやすく伝えることができます。

災害時だけでなく事故や病気など飼い主の緊急時にも、ペットのお世話をしてくれる人にスムーズに情報を伝えられます。

きし動物病院でテンプレートを作りましたので、ぜひ作ってみてください。ダウンロードは無料です。

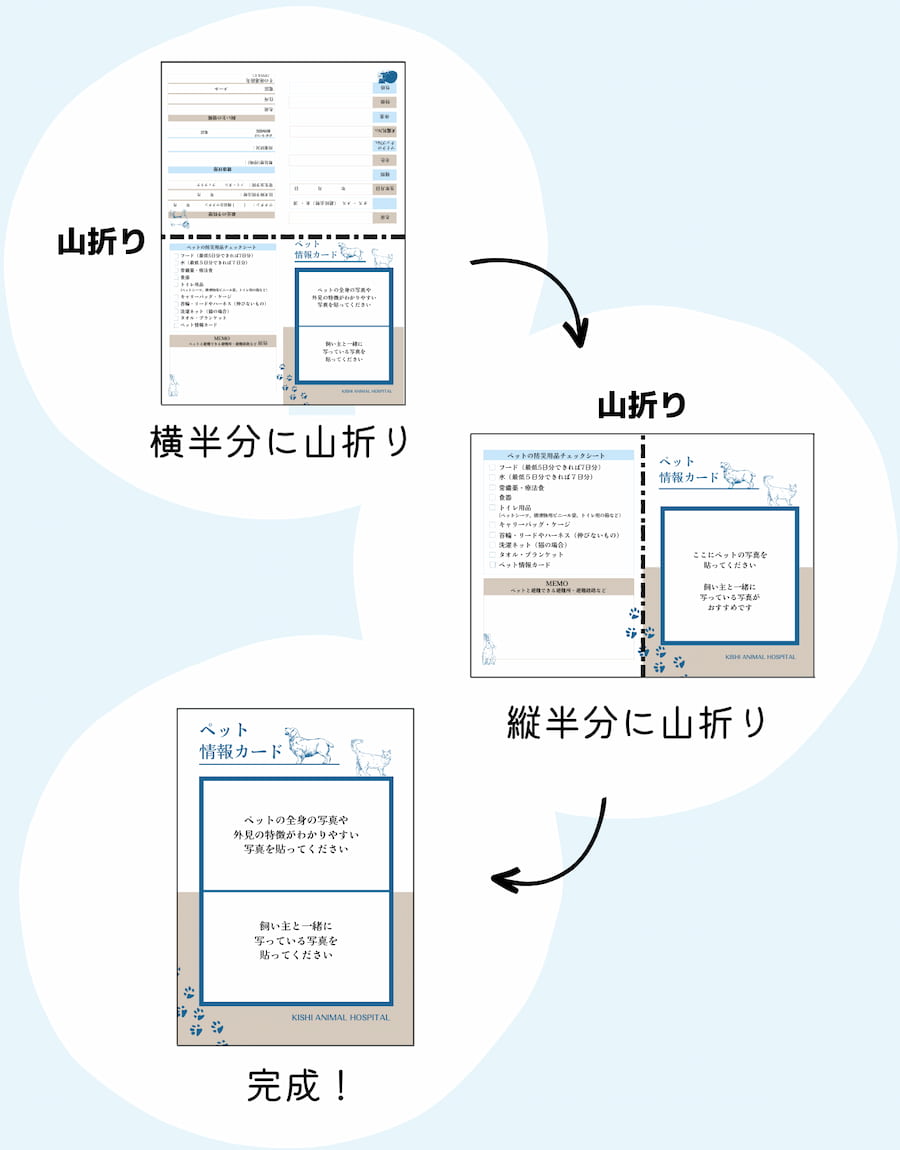

ペット情報カードの作り方

テンプレートをダウンロードしてA4の用紙に印刷する

横半分に山折りしたあと、写真を貼る面が外側になるように縦半分に折る(下図参照)

記入して写真を貼ったら完成!

ペット情報カードの記入例

写真は1枚でもいいですが、できれば全身が写ったものと飼い主と一緒に写っているものの2枚用意するのがおすすめです。もしはぐれてしまった場合に飼い主を特定するのに役立ちます。

完成したペット情報カードは防災用品の袋に入れたり、ケージやキャリーと一緒に保管しておきましょう。

家族分コピーしておくのも良いですね。

災害時は自分の安全から

実際に災害が起こった時は、まず自分の安全を確保してから、ペットの安全も確保しましょう。

ペットを守れるのは飼い主だけです。自分の身を守ることがペットを守ることにつながります。